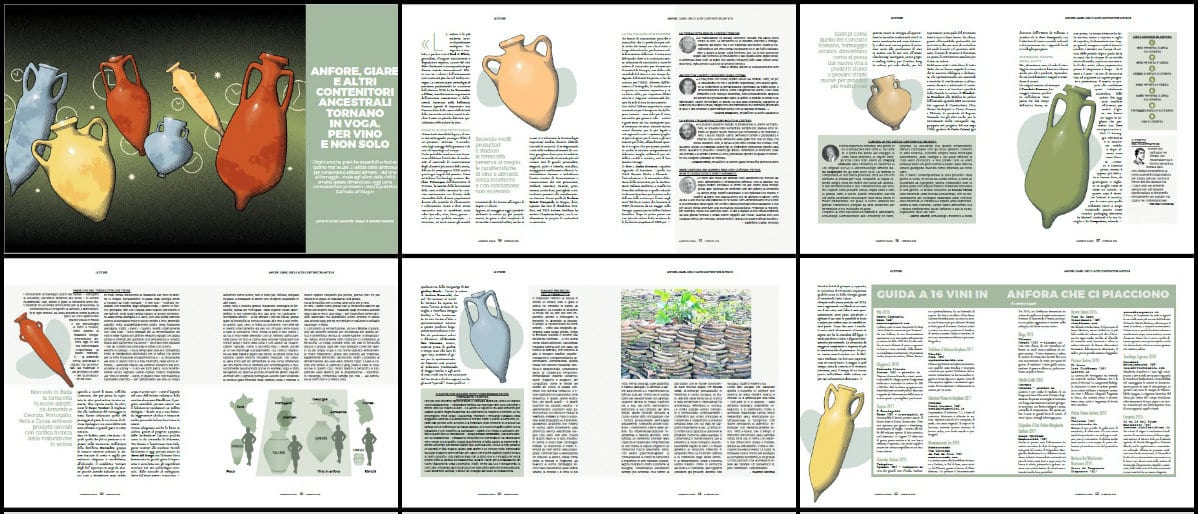

Origini antiche, pratiche sostenibili e risultati quanto mai attuali. L’utilizzo della terracotta per conservare e affinare alimenti – dal vino al formaggio – risale agli albori della civiltà umana: spesso dimenticato, oggi torna a entusiasmare produttori, critici e pubblico. Dall’Italia all’Oregon. Nel mensile di febbraio del Gambero Rosso abbiamo dedicato uno speciale ad anfore, giare e altri contenitori ancestrali. Qui un assaggio.

“L’anfora è la più moderna tecnica di produzione enologica”. Categorico e risoluto, a parlare così è Paul J. White, giornalista d’origine statunitense e degustatore esperto, autore del sito Wine Disclosures e corrispondente per diverse testate internazionali. White era tra i relatori dell’interessante (nei contenuti più che nel titolo) convegno “La terracotta per un’enologia di precisione professionale” in occasione dell’edizione 2018 de La Terracotta e il Vino, manifestazione organizzata dall’omonima associazione e dall’azienda Artenova nella bellissima Fornace Agresti di Impruneta: una Toscana dove dalle ceneri dell’attività della terracotta artistica ormai in declino è nato un piccolo distretto specializzato nelle anfore da vino.

Stanchi di vini tutti uguali

“Siamo tutti stanchi del legno, e di avere vini tutti uguali” prosegue White il cui pensiero – afferma – è corroborato dagli assaggi della giornata e da anni di reportage sul campo. Certo potrebbe sembrare una forzatura affibbiare l’etichetta di modernità al materiale di conservazione degli alimenti più antico della storia, diffuso da pressappoco 2000 anni in quasi ogni angolo del pianeta. Come sottolinea l’archeologo armeno Arthur Petrosyan dell’Università di Yerevan, la nascita della lavorazione della creta e della ceramica ha coinciso esattamente con l’inizio della stanzialità delle diverse popolazioni dovuta alle pratiche di allevamento e coltivazione. Come a dire: senza terracotta non ci sarebbero state robe tipo olio, vino, birra, garum – solo per fare qualche esempio – e viceversa, né tanto meno gli scambi commerciali che furono all’origine di imperi e culture.

Eppure, ad assaggiare oggi i prodotti realizzati in anfora (o, più propriamente, in giare o altri recipienti di terracotta e materiali affini, anche se ormai si è affermata la terminologia imprecisa) sembra davvero difficile tacciarli di arcaicità. E se degustando i vini nelle tradizionali marani (le cantine georgiane dove poco è cambiato negli ultimi secoli) si resta stupiti nel trovare vini di grande personalità, eleganti, puliti e talvolta cristallini, assaggiatori mediamente allenati faticherebbero davvero a individuare l’esatta tecnica di fermentazione o conservazione dei vini piemontesi, emiliani, austriaci, francesi, greci, armeni, australiani, portoghesi o statunitensi presenti alla manifestazione toscana. Come quelli di Beckam Estate Vineyards, in Oregon, dove, ispirato dai vini di Elisabetta Foradori, nel 2013 Andrew Beckham ha avviato l’Amphorae Project, con la realizzazione in proprio di contenitori e contenuto.

La Georgia

Un tesoro di conoscenze, pratiche e manualità che si perde dunque nella notte dei tempi ma che è stato a lungo abbandonato, per lo meno nella lavorazione delle uve. L’unica area del mondo dove si è continuato senza soluzione di continuità a usare le anfore di terracotta per fermentare il mosto è la Georgia, una delle culle mondiali del vino e a suo tempo designata dal Soviet Supremo a far da cantina per l’URSS. Altrove, dall’Armenia al Portogallo, la tradizione si è spenta in maniera repentina o in un lento oblio, per rispettare diktat esterni o esigenze commerciali dettate da stili di vita in mutamento.

La via italiana con Gravner

E in Italia? Diffuse soprattutto come contenitori per il trasporto fin dall’epoca romana – non solo per il vino, ma anche per grano e olio – anfore e giare sono via via scomparse quasi ovunque; ne sono rimaste tracce, ormai desuete, per lo più legate a usi regionali come i capasoni pugliesi (piccole giare per il vino) o gli orci toscani per l’olio, abbandonati quando si è capito che per questo prodotto anche la minima ossigenazione è deleteria: meglio utilizzarli per abbellire cortili e cantine, con il loro fascino vintage.

Si deve a Josko Gravner, caparbio vignaiolo di frontiera – quella tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia – l’introduzione e la successiva diffusione della terracotta per la vinificazione italiana moderna, a cavallo tra il vecchio millennio e quello attuale.

Gli inizi

Josko sentì parlare per la prima volta dell’uso delle anfore per il vino negli anni ’90 da un amico che lavorava al WWF, di ritorno da un viaggio nella Georgia appena uscita dall'ex Unione Sovietica. Dopo le prime prove con una piccola anfora fatta arrivare da lì, ha dovuto aspettare il 2000 per potersi recare in Georgia ad apprendere le tecniche tradizionali che lì si erano mantenute nel corso dei secoli, e altri anni ancora prima di poter dare avvio alla produzione di vini in anfora con le sue uve: all’inizio chardonnay, sauvignon, pinot grigio e riesling italico, per il mitico Breg in anfora; poi solo ribolla, per lui espressione principale del territorio dove è nato e dove lavora. Da allora, grazie all’incredibile profondità dei suoi vini e alla sua aura di contadino dai modi bruschi e il pensiero raffinato, il nome di Gravner è diventato un punto di riferimento assoluto per il vino in anfora.

I viticoltori di tutta Italia che ne hanno seguito le orme

Molti sono stati i viticoltori di tutta Italia che ne hanno seguito le orme, chi in maniera filologica e dichiarata, chi sperimentando con materiali e tecniche di vinificazione o affinamento diversi e adattando il contenitore a uve e ai territori specifici: dalla Nosiola in anfora di Elisabetta Foradori allo Zibibbo in pithos dell’azienda agricola COS (acronimo dei cognomi di Giambattista Cilia, Giusto Occhipinti e Cirino Strano) a Vittoria, in provincia di Ragusa. Passando tra gli altri anche per le interessanti realtà romagnole raggruppate nel progetto AN son miga FORA, guidato da Carlo Catani (già direttore dell’UNISG di Pollenzo e artefice di Io Bevo Romagnolo) con l’obiettivo di favore scambi culturali e di conoscenze tra i vignaioli locali e i colleghi georgiani.

Ma, attenzione: non c’è solo il vino

Oggi la terracotta si dimostra idonea anche per altri prodotti, riprendendo usi antichissimi o magari trovandone di nuovi. Ha origini remote ad esempio il Conciato Romano, formaggio intenso prodotto nell’odierna Campania fin dai tempi dell’antica Roma, se non prima. Le forme ottenute da latte vaccino, ovino o caprino e caglio di capretto, di dimensioni non troppo grandi, vengono conciate (ovvero condite, trattate) con l'acqua di cottura delle pettole (tipica pasta fatta in casa) che lo ricopre di un sottile strato di amido, e poi con una miscela di olio, aceto, erbe e peperoncino prima di stagionare a lungo – da 6 mesi a 2 anni – in orci di terracotta fino ad acquisire un sapore pungente e persistente. Il merito va proprio alla condizione quasi totalmente anaerobica delle anfore che oggi sono smaltate all’interno per motivi d’igiene ma hanno un tappo in sughero che permette una lieve ossigenazione. Così il formaggio rifermenta e si mantiene umido, e dopo almeno nove mesi diventa cremoso e intenso; prima, invece, è appena più delicato e rimane duro, da grattugiare o tagliare in scaglie come se fosse un tartufo.

Nel mensile di febbraio il racconto continua con altri prodotti in anfora, quali grappa, birra o aceto.

a cura di Luciana Squadrilli

disegno di Marcello Crescenzi

QUESTO È NULLA...

Nel numero di febbraio del Gambero Rosso, in questi giorni in edicola, trovate il racconto completo con tutte quelle aziende che hanno creduto nelle anfore e nelle giare per produrre formaggi, grappe, idromele, birre, aceti. Un servizio di 12 pagine che include anche i pareri degli esperti, dall'enologo al produttore di anfore, i diversi tipi di terracotta esistenti al mondo e i 16 vini italiani in anfora che ci piacciono. In più la testimonianza dell'archeologo Marco Valenti che racconta com'era la più antica cantina del mondo scoperta in Armenia e il viaggio nei secoli della terracotta a firma di Federico Geremei.

Il numero lo potete trovare in edicola o in versione digitale, su App Store o Play Store

Abbonamento qui.